Agua fresca yo quisiera ser

y correr como los ríos

exponiéndome a la verdad

por la vida vibra el sol.

La imagen de los sueños

yo los puedo realizar

y el lenguaje de los grillos

nos provocan continuar

Agua fresca,

Charijayac

Zumpango, octubre de 2024.- Era el atardecer cuando algunos compañeros que vivimos en esta región volvíamos de la Ciudad de México, después de nuestra visita al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde aprendemos sobre el sistema de flujos gravitacionales del agua subterránea. Las sesiones mensuales allí realizadas nos confirman lo que nuestras abuelas y abuelos, basados en sus saberes ancestrales, ya explicaban en torno al agua.

Desde el corredor de alta velocidad del Circuito Exterior Mexiquense, que conecta las periferias de la gran ciudad con las provincias vecinas, se alcanzaba a mirar el espejo de agua de la Laguna de Zumpango que hasta hace unos meses pasaba los soles completamente seca, parecía extinta. Pero después de las afortunadas y abundantes lluvias de junio a septiembre, esta ha recuperado un nivel aceptable de agua, lo cual ha traído inmensa alegría a quienes viven en sus alrededores y que durante su sequía vieron afectados sus medios de vida, suceso que colocó a la laguna en las conversaciones cotidianas en toda la región: No queremos que la vuelvan a secar, es una consigna generalizada.

«Esta laguna desde antes ha mantenido a muchos pueblos. Parte de Teoloyucan, San Juan Zitlaltepetl, Zumpango, Tequixquiac, Santa María Cuevas, San Pedro, Nextlalpan, Jaltenco y más, son muchos los pueblos que se mantenían y algunos todavía se mantienen con eso de la pesca...«

Don Arnulfo, nativo de San Pedro La Laguna

Ser laguna o vaso regulador

Tomamos la salida a Zumpango y de pronto tuvimos que detenernos porque la circulación estaba paralizada debido a las obras que desde hace cinco años se retomaron a un costado del bordo, ese enorme montículo de tierra que contiene el agua de la que todavía llamamos, y queremos seguir llamando, laguna.

Compartíamos el viaje personas nativas de esta región, por lo que resultó inevitable conversar sobre lo que sucedía frente a nosotros, evocando memorias y sentires de los tiempos que antecedieron la escena actual:

Este bordo no estaba, es artificial, lo hizo el Gobierno. Si recorres los alrededores te darás cuenta de que toda la laguna está aislada, el bordo la aisló, su única conexión es la compuerta artificial que la CONAGUA decide cuándo abrir y cuándo cerrar, por eso la llaman vaso regulador, señaló uno de los compañeros.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es la entidad gubernamental mexicana encargada de regular, controlar y proteger las aguas nacionales del país. Para la ingeniera ambiental Selene Escorza, desde su creación en 1989, esta institución se basa en una política extractivista de gestión del agua que implementa mecanismos artificiales de balance hídrico como los llamados vasos reguladores: lagos artificiales que pueden llenarse de agua en tiempos de lluvias para evitar inundaciones. Sin embargo, esto afecta gravemente los ciclos, flujos y equilibrio natural de grandes ecosistemas, como es el caso de la Cuenca de México, afirma Escorza.

Por ahí debajo yace el río…

Mientras avanzamos a velocidad mínima, recordamos los árboles que vivían sobre el camino. Por lo visto, fueron retirados para las obras de ampliación de la carretera a cuatro carriles. Eran grandes y en algunos casos estaban ahí desde siglos atrás, pues formaban el bosque de ribera del río Cuautitlán, que fue desconectado de la laguna cuando elevaron el bordo para ser convertido en canal de desagüe, otro componente clave de la política de gestión gubernamental del agua en la cuenca, señala Escorza.

Primero corrían aguas claras, después ya eran negras. ¿Cómo vamos a creer que quieren que aquí exista la laguna, si todo fue aislado y entubado? Claro, por eso le cambiaron el nombre al municipio, se llamaba Zumpango de la Laguna, después, Zumpango de Ocampo, expresa otro compañero.

Claro, por eso le cambiaron el nombre al municipio, se llamaba «Zumpango de la Laguna», después, de Ocampo.

Para Miguel Valencia, sabedor de lo comunitario y activista del descrecimiento en México (una corriente de pensamiento y movimiento social que propone reducir la producción y consumo como una manera de frenar el desastre climático e hídrico), actualmente es habitual la conversión de los ríos y arroyos en drenajes, por medio del entubamiento, entre otras acciones lamentables contrarias a la conservación del agua. Esta forma negativa de gestionar el agua tiene su origen en la revolución industrial, cuando la cultura de respeto al agua fue sustituida por nuevos imaginarios hasta el punto de volverse paradigmas universales de la modernidad, afirma Valencia.

El conductor aprovecha la circulación detenida y señala con su mano del lado derecho ese camellón ancho de muy reciente construcción, con banqueta de cemento y borde pintado de amarillo con perfecto acabado:

Mira, ahí estaban los árboles y en medio iba el río; aunque ya

era canal permanecía a cielo abierto, ahora, con estas últimas obras, resulta que lo entubaron, pero sabemos que por ahí debajo yace el río.

Puede interesarte: El cuerpo de agua más importante del centro de México se ha secado

¿Desarrollo o destrucción?

Se organizaron las ideas y nos aclaramos que los últimos cambios en el paisaje comenzaron con un hecho simbólico en 2019, cuando colocaron la nueva gasolinera junto al conocido cruce de San Pedro. Luego inició el desplazamiento de los puestos de las familias que vivían y ofrecían artesanías, comida típica y música en vivo a lo largo del camino. Después comenzaron a componer y pavimentar lo que durante varias décadas fue una olvidada carretera federal de dos carriles, sin mayor atención del gobierno, lo cual era muy notable por los enormes hoyos y baches que la caracterizaban.

Sin embargo, el Gobierno municipal de Zumpango, no pierde oportunidad para señalar la enorme importancia de la obra de rehabilitación que tomó más de 35 años realizar y que asegura beneficiará a más de 200 mil personas, mejorando su calidad de vida. Las publicaciones oficiales son frecuentes señalando que todo se está realizando para el desarrollo de la región, mientras las obras provocan serias dificultades de circulación.

Para quienes habitamos aquí, surge la pregunta: ¿Por qué se retoma una obra 35 años después? Las temporalidades coinciden con las decisiones del Gobierno respecto al futuro de la región norte de la Cuenca de México, que según el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, publicado en agosto de 2020, esta región se convertirá en una zona industrial y de complejos habitacionales, lo que incluye numerosas obras de infraestructura vial que garanticen el libre flujo de automóviles y transporte de carga. Por tanto, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿desarrollo o reconfiguración del territorio? ¿continuidad de la vida campesina o urbanización salvaje? ¿rehabilitación o ampliación carretera?

Una guerra contra el agua

Para el carril contrario el tráfico era aún peor. Se notaba la desesperación en los camiones y automóviles que decidieron tomar una ruta de escape por encima del bordo de la laguna. Así acontecía el caos vial un día de 2024, en un camino que fue el sendero que los pueblos originarios del centro de México tenían establecido como vía de comunicación, incluso antes de la fundación de México – Tenochtitlán en 1325, conectando a los pueblos que habitaban en torno a los lagos de la cuenca de México con los pueblos hermanos del norte; mismo que después, en la época colonial, sería utilizado para la extracción de oro y nombrado Camino Real de Tierra Adentro.

Este antiguo camino coincidía además con ser la ribera del igualmente milenario río Cuautitlán, cuyo cauce fluía hacia esta región para desembocar en lo que fue la antiquísima y real laguna de Zumpango, que abarcaba el extremo norte de la cuenca de México y en temporadas de lluvias se volvía un solo cuerpo de agua junto con los lagos de Texcoco, Chalco, Xochimilco, Xaltocan y San Cristóbal, nombrados en la tradición oral como los antiguos mares.

Cuando los españoles llegaron a conquistar la Ciudad de México – Tenochtitlán en 1521 y decidieron quedarse para fundar una nueva ciudad sobre la existente, no les fue posible lidiar con el agua de la cuenca como lo hacían los pueblos originarios, quienes pudieron incluso separar las aguas dulces de las saladas, además de mantener una ciudad sobre el agua, abastecida de agua potable y sin inundaciones. Así lo detallan Claudia Guerrero y Gabriel Francia en su investigación sobre las obras del drenaje de la Cuenca de México:

Desde que los mexicas fundaron su ciudad sobre el lago de Texcoco, comienzan a construir calzadas y diques para moderar el flujo de las aguas de lagos y ríos[… ] Una de las obras más notables fue el albarradón de Nezahualcóyotl, realizado en 1449[… ] Estas obras mantuvieron la ciudad casi sin inundaciones, situación que cambió con la llegada de los españoles, quienes [… ] cegaron los canales [… ] y destruyeron el albarradón.

Guerrero y Francia

Esto provocó que la ciudad quedara sin protección frente a los movimientos de las aguas en lagos y ríos, por lo que se vivieron severas inundaciones en 1555 y 1629. Miguel Valencia nos explica que, frente a lo sucedido y siguiendo las recomendaciones del “experto” alemán Enrico Martínez, el Gobierno español acordó como solución sacar el agua de la cuenca, dando inicio en los años 1600 al megaproyecto de desecación de sus lagos con la construcción de tajos (grandes aperturas en la tierra), como las obras clave que permitirían el desagüe de la cuenca.

A pesar del fracaso del tajo original, las autoridades coloniales perseveraron en la aplicación de esta idea hidráulica europea que fue adoptada en la época del México independiente y ha seguido siendo religiosamente aplicada hasta nuestros días, expresa Valencia

Por su parte, el investigador en Ciencias de la Tierra de la UNAM, Raúl Silva-Aguilera, confirma que: el manejo integral del agua que tenían los mexicas nunca pudo ser entendido por los conquistadores, así que para triunfar en la dominación colonial tenían que eliminar a como diera lugar la cultura del agua, cambiándola por una guerra contra el agua, para imponer una ciudad de “tierra firme”, con calles y coches en lugar de canales y canoas.

Como expresa Valencia, desde hace más de 400 años, los Gobiernos de México y de la Ciudad de México han estado en guerra contra de la vocación lacustre natural de la Cuenca de México. La razón es centralista, la ciudad de asfalto tiene que vivir en un lugar donde no debería de estar, añade la ingeniera Escorza.

Memorias de agua

Nos tomó casi una hora cruzar el corto trayecto menor a 10 km. Entre el polvo y la inevitable espera, la conversación profunda fue surgiendo. Tras una palabra vino la otra y un relato colectivo de cuando éramos niños quedó entretejido. Estas son nuestras memorias de agua:

Esta laguna ha mantenido a muchos pueblos desde hace muchos años. Yo recuerdo que la laguna ya estaba, el bordo no. Ese lo empezaron a construir después. Pero todo eso de Xaltocan, Tonanitla, los tíos, abuelos y nuestros padres, nos decían que todo eso era agua antes.

A la laguna real la alimentaban tres ríos: el Pachuca, el Tlalapango, que venía de los escurrimientos de las lomas de Cuevas, y el Cuautitlán. A las abuelitas nuestras todavía les tocó ver cuando la laguna llegaba casi hasta donde ahorita está el palacio municipal, todo era agua, con tiempos en que subía y tiempos en que bajaba… Sí había un bordito leve, dos metros formaban las partes más bajas. Nosotros bajábamos con canoas hasta donde se pastoreaba a los animales, a las vacas, porque éramos niños y decíamos que estaba hondísimo…

Había una compuerta y cuando los tíos, los abuelos solicitaban el agua, tenían que ir a pagar un recibo. Se las dejaban un mes y regaban todo, toda la gente regaba con el agua de la laguna en los terrenos… Había zanjas, los peces se salían de la laguna, esas zanjas nunca se secaban, se mantenían con agua por el riego y conservaban pescados, acociles. Desde ese tiempo empezaron a represar el agua con las máquinas y se fueron terminando los riegos de aquí de las orillas. Ya no pasaba el agua, fueron pasando los años y elevaron el bordo. El único vasito que ahorita ha quedado es esto y una parte todavía de Texcoco y unas que otras lagunas y canales por ahí en la ciudad.

Nativos de la región

¡La laguna se seca!… No nos avisaron

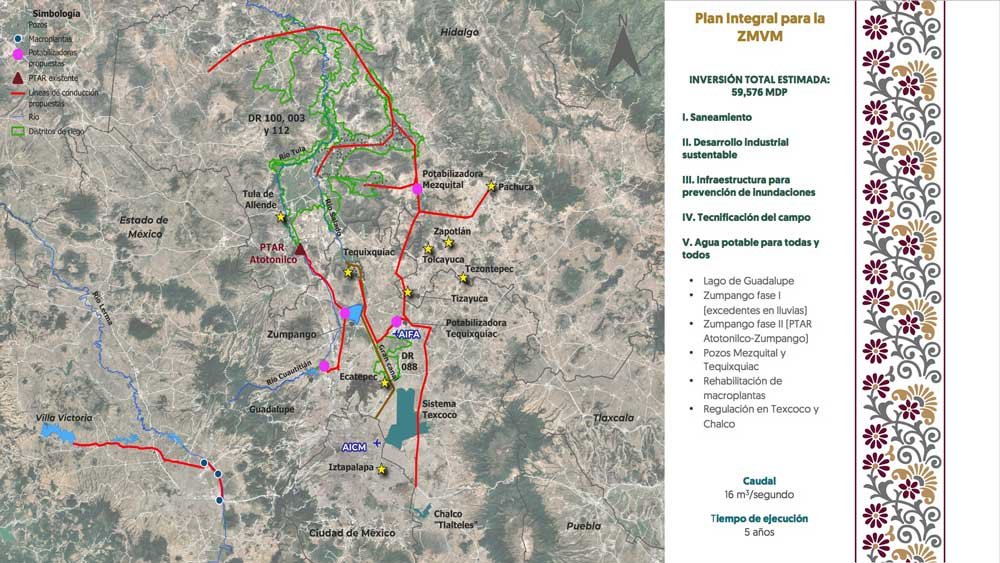

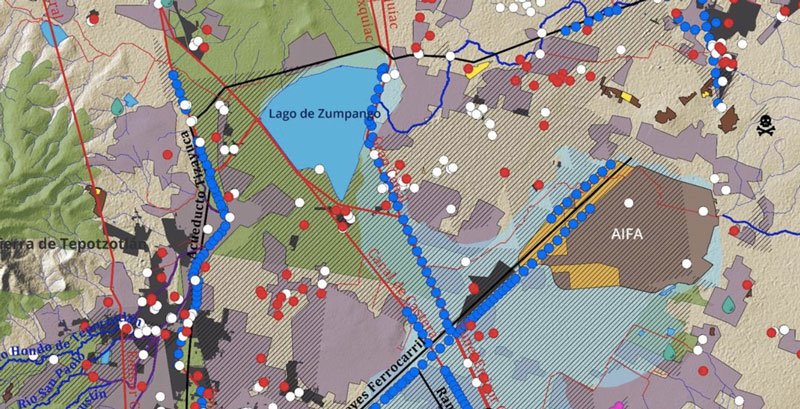

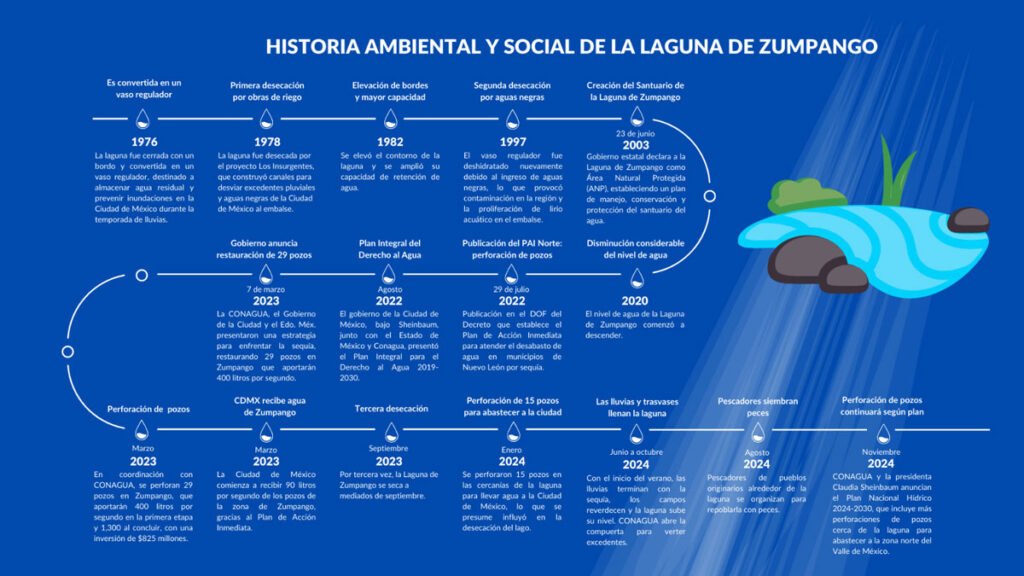

Zumpango, diciembre 2023.- En toda la región y pueblos aledaños se conversa sobre la laguna seca. Para el Gobierno resultó sencillo aprovechar la coyuntura de la sequía extrema, que afectó esta y otras regiones del país entre 2022 y 2024, para justificar que la laguna se secara. Al culpar a la sequía de la situación, anulan la relación que existe entre la disminución paulatina del nivel del agua de la laguna de Zumpango con el inicio en 2022 de la perforación de nuevas líneas de pozos como parte del Plan Integral para acceder al Derecho Humano al Agua en el Valle de México 2019-2030, el cual contempla tres etapas denominadas Zumpango 1, Zumpango 2 y Zumpango 3. La ampliación Zumpango 1 incluye la perforación de 19 pozos mientras que Zumpango 2 refiere 11 pozos en los límites de la laguna.

Las autoridades gubernamentales tampoco relacionan la desecación de la laguna con la nueva línea de 16 pozos que se perforaron dentro del área delimitada para el nuevo proyecto del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles). Estos pozos se hicieron en paralelo a la construcción del aeropuerto entre 2019 y 2022, a tan solo 24 km. de Zumpango, a pesar de contar con una Manifestación de Impacto Ambiental que señalaba a la región como zona de veda, es decir, donde no se deberían de autorizar nuevas perforaciones de pozos.

La extracción de agua en su conjunto se propone asegurar un volumen de 16 m3/seg, con el fin de abastecer de agua a la zona norte del Valle de México [sic.], detalló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 21 de noviembre de 2024 durante el lanzamiento del Plan Nacional Hídrico 2024 – 2030.

Lo que llaman “abastecimiento del Valle de México”[sic.], incluye garantizar agua para los complejos industriales y mega fraccionamientos establecidos. De acuerdo a la consultora inmobiliaria Datoz, la región registró en 2024 transacciones de renta y venta de tierras por 278,709 metros cuadrados. Todo esto gira en torno a la colocación del AIFA como lo señala el plan de ordenamiento territorial, buscando detonar una urbanización salvaje con fines lucrativos, que estima la llegada de al menos 1 millón de personas en el corto plazo y de 8 millones hacia 2050, como lo afirmó Alfredo del Mazo, ex-gobernador del Estado de México.

Puede interesarte: AMLO perpetúa urbanización salvaje en el norte del Valle de México

Observamos que el Gobierno de México y la CONAGUA justifican la extracción de agua bajo el discurso del derecho humano al agua. Sin embargo, no parten de una necesidad que existiera previamente en una región, por que aquí los pueblos originarios nos hemos abastecido de agua desde siglos atrás; la autogestión comunitaria nos llevó a crear los Comités Autónomos de Agua Potable, los cuales todavía existen en la mayoría de los pueblos, a pesar de los intentos de municipalización del servicio de abastecimiento de agua.

Tatiana Aguilar Castillo, ingeniera en geología por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), señala que el nivel del agua de los pozos comunitarios de los pueblos, así como el equilibrio ambiental en las inmediaciones de la Laguna de Zumpango, podrían verse seriamente afectados por la extracción intensiva de los pozos operados por la CONAGUA. Esto se debe a que el agua subterránea desempeña un papel importante en el mantenimiento de los sistemas naturales de la superficie.

No es sequía, es saqueo, es la frase que ha acompañado en los últimos años las luchas de los pueblos en todo el país por situaciones similares. Para quienes vivimos en este territorio, aplica de igual manera, pues todo el conjunto de pozos, sumado a los que ya existían, están extrayendo agua continuamente, provocando la paulatina desecación de los suelos lacustres de la región, incluyendo su impacto en las 1,853 hectáreas que, aproximadamente, abarca la laguna de Zumpango.

Don Arnulfo, comunero y habitante de nacimiento de San Pedro La Laguna, pueblo originario que pervive a pesar de la ola de transformaciones que se decretan desde fuera y desde arriba para esta región, comparte:

No nos avisaron que la iban a secar, esto lo hicieron así, este Gobierno hace y deshace como él quiere, no está avisando de nada, imagínese si nos hubieran avisado, ahí sí que la gente no hubiera estado de acuerdo. Imagínese quién va aceptar que sequen la laguna y que perforen esos pozos en su comunidad.

Aunque los informes de los planes gubernamentales para esta región se encuentran en la web, los documentos son extensos y de carácter técnico. No existe ningún programa que haya brindado la información clara y completa a nivel comunitario. Antes de eso, ninguno de estos planes fue diseñado con la participación de las comunidades, ni teniendo en cuenta nuestros modos y medios de vida. Mucho menos fuimos consultados conforme lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado y regulado en la legislación mexicana. Sí hubo algunas reuniones y consultas pero fueron más una simulación, aseguran pobladores en diversos puntos de la región.

¡La laguna se llena!… ¿gracias a CONAGUA?

Zumpango, septiembre 2024.- Las primeras lluvias en la región llegaron hacia finales de mayo, fueron en aumento y para el mes de junio, después de haber pasado meses completamente seca, la laguna volvió a tener agua. La frase que resonó en las noticias, redes sociales y de voz en voz fue: ¡La laguna ya tiene agua otra vez!

Junto con el agua volvieron las aves haciendo sus paradas obligadas para descansar, comer, nadar. Don Pablo, comunero de 83 años, nativo de la región, repasa algunas de las especies que desde que tiene memoria arriban en determinadas temporadas a la laguna:

Aquí llega pato silvestre, pato negro, pato blanco, cigüeña, garza, garzaleta y hasta pelícanos; las atrae el agua, el alimento que tiene el agua.

De hecho, en 2003 el gobierno decreta la creación del Santuario del agua Laguna de Zumpango, como un Área Natural Protegida (ANP), reconociendo su importancia para la conservación, por ser lugar de descanso para aves migratorias en sus rutas de Norte a Sur. Casi 20 años después, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del proyecto aeroportuario AIFA ignora la existencia del santuario aunque reconoce que en esta zona habitan 220 especies de aves: 99 residentes y 101 migratorias, de las cuales 59 son de hábitos acuáticos o semiacuáticos, señala el documento.

Sumando a las contradicciones, en la página web del Gobierno de México se detalla que las razones para cancelar el anterior proyecto de aeropuerto en la zona del lago de Texcoco incluían el impacto ambiental en la vida de miles de aves migratorias por su cercanía al lago Nabor Carrillo. En dicha publicación también se explica que la cancelación de la obra evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la Zona Oriente del Valle de México y la sobreexplotación de recursos escasos como el agua.

Contradiciendo lo anterior y trayendo consigo impactos por igual, dos años después, el proyecto se recorrió tan sólo unos kilómetros al norte sobre la misma ruta de aves de vuelo alto para quedar esta vez a 13 km. de la laguna de Zumpango, a pesar de ser incompatible con las aves, como lo era el proyecto aeroportuario sobre el lago de Texcoco.

Sin embargo, vivimos en una cuenca que registra precipitaciones pluviales entre 5 380 a 6 050 millones de metros cúbicos al año, consideradas de las más elevadas del mundo. En 2024 las abundantes lluvias de junio a septiembre y el mandato de evitar inundaciones en la gran ciudad, volvieron a llenar de agua la laguna, y cuando ello sucedió, la CONAGUA se señaló como la entidad que logra la recuperación de la laguna, gracias a su gestión hídrica de esta institución, mediante maniobras de trasvaso, como citó en un comunicado.

Nosotros ya sembramos peces

San Pedro, noviembre 2024.- En cuanto hubo agua, los pueblos de la región actuaron de inmediato para retomar la pesca, un elemento que es natural en sus vidas. Lo primero que se hizo fue “sembrar peces”, como lo suelen expresar las personas de las comunidades que viven junto a la laguna:

Nosotros aquí tenemos varias organizaciones, no son muchas, pertenecemos todavía a la de pescadores, es como un club de asociados, como de 30 personas por cada pueblo. Nosotros hemos ido conservando la siembra de peces en donde dejaron la laguna. Por ejemplo, como ahorita otra vez tiene agua, ya volvimos a sembrar el pescado, hicimos nuestra aportación para ir a comprar el pescado que sembramos.

Los integrantes de las organizaciones mencionan que son varias especies las que siembran pero observan que es difícil que proliferen las que eran propias de la región:

No sabemos qué pasa, ya hemos intentado varias veces y lo que se da es mojarra y carpa nada más, con decirle que ni ranas se dan, no sabemos por qué, ni el ajolote que hemos intentado recuperar, ni los acociles que antes había en las orillas, no, ahora ya no se dan.

Aquí es donde nuestros aprendizajes sobre los sistemas de flujo del agua subterránea nos pueden aportar respuestas, pues ahora sabemos que una parte importante del agua de lluvia requiere infiltrarse en las zonas de descarga para luego seguir un largo viaje antes de volver a la superficie. Así lo fuimos comprendiendo en las sesiones de trabajo con el Dr. Joel Carrillo Rivera✝ (UNAM), hidrogeólogo comprometido con el cuidado de la vida, quien señalaba que la perforación y maniobras de trasvase -mover el agua de un vaso regulador a otro- crean impactos irreversibles en los territorios, porque el agua del subsuelo puede llevar siglos purificándose antes de brotar en los suelos de descarga.

La laguna de Zumpango, al igual que los antiguos mares o lagos, existen por estar en el punto más bajo donde ocurre la descarga global de la cuenca. Sus aguas se forman de una mezcla de escurrimientos, ríos y brotes de agua subterránea que, previo a la perforación de pozos, le daban la composición equilibrada para la proliferación de especies endémicas como el ajolote velasci o del altiplano.

Así lo confirma la geóloga Aguilar Castillo: el agua subterránea constituye el flujo base de estos cuerpos de agua y aporta nutrientes, los cuales adquiere durante su recorrido a través del medio rocoso del subsuelo, favoreciendo así la vida acuática; sin embargo, los pozos cercanos a la Laguna interceptan los flujos, evitando que el agua subterránea descargue en ella y emerja en la superficie. No obstante, la CONAGUA insiste en que las maniobras de trasvase que llenaron la laguna son parte de la gestión adecuada para la región.

Mientras tanto, en el grupo de pescadores lo que prevalece es el principio de adaptación para conservar su medio de vida. Ellos explican que en ocasiones no es necesario comprar la semilla de pez, pues el agua ya trae peces.

Esto depende de dónde venga el agua, cuando la CONAGUA decide abrir la compuerta. Cuando el agua que está entrando no viene de ninguna laguna, viene sin pescado, viene sin nada. Cuando viene de los lagos, ya no nos preocupamos, porque ya trae pescado. Ya nada más le sembramos un poco, comentan con buen ánimo los pescadores.

Grupo de pescadores

¿Aguas nacionales?

México, 1992.- Durante el sexenio del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se lleva a cabo una de las reformas estructurales que marca la entrada del modelo económico neoliberal a México, incluyendo modificaciones al artículo 27 constitucional y la promulgación de una nueva Ley de Aguas Nacionales donde se privilegió convertir al agua en mercancía para obtener ganancias, como lo señala Francisco López Bárcenas, indígena de la Nación Ñuu Savi, en la serie radiofónica Manantiales en Resistencia, producida por La Coperacha.

Don Miguel Valencia explica que esta reforma había sido cuidadosamente planeada por empresas como Coca-Cola:

Desde los 80 ya pensaban cómo capturar el agua en México y diseñaron un plan a cargo de la CONAGUA para establecer y proteger el control que tienen los grandes inversionistas internacionales de las aguas nacionales mexicanas.

Valencia

Para el año 2000, al entrar como presidente Vicente Fox, nombra a Cristóbal Jaime Jaquez, ex-director de Coca-Cola y Leche Lala, en la Dirección de la CONAGUA, para que empiece el gran reparto de concesiones y el gran ajuste, concesiones a 50 años, a 100 años, por todos lados, expresa Valencia. En la reciente presentación del Plan Nacional Hídrico, la CONAGUA confirmó que sumaron más de 360 mil títulos de concesión entregados tan sólo en una década, comparados por ejemplo con los 2 mil 600 títulos de concesión entregados de 1917 a 1992.

En Manantiales en Resistencia, la investigadora Elena Cotler, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, señaló que:

la ausencia total del Estado en términos de regulación, normatividad y vigilancia, está favoreciendo a intereses privados y causando un despojo del territorio a comunidades y pueblos originarios como quizás no se había visto desde la época de la colonia.

Elena Cotler

Puede interesarte: Apaxco: Nuevo Plan de Desarrollo elimina sistemas de agua

Sumado al otorgamiento de concesiones, las facultades para controlar las “aguas nacionales” le han permitido a la CONAGUA recibir presupuestos exacerbados. Tan sólo en 2024 la entidad recibió 62.67 mil millones de pesos (más de 3 mil millones de dólares). Para la geóloga Aguilar Castillo la construcción de inmensas obras hidráulicas se justifica bajo el uso inadecuado de términos como ‘escasez’, ‘crisis de agua’, ‘sobreexplotación de acuíferos’ y ‘cambio climático’, con el amparo de una parte del sector científico. Además, agrega la ingeniera Escorza, hacen uso de las tecnologías para continuar con una política que gestiona el agua a través de la desecación de suelos, desagüe de cuencas, contaminación y entubamientos de ríos, construcción de presas, maniobras de trasvase, y no les importa lo que eso implique.

Los registros detallados de la entrega de las aguas nacionales a las empresas privadas ya no pueden ser conocidos. Como lo detalló Víctor Toledo, investigador y ex-titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): un extraño incendio en el edificio de la CONAGUA en 2019 afectó los pisos donde estaban los archivos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda). Luego, en 2023, el sistema operativo de la CONAGUA fue hackeado. El virus propagado encriptó los archivos de los últimos 15 años, afectando los equipos de cómputo de delegaciones y subdirecciones a escala nacional.

Para Toledo, la CONAGUA es quizás la entidad más corrupta en el conjunto de las instituciones del Ejecutivo federal. Para Valencia esta guerra gubernamental contra la conservación del agua en la Cuenca de México está plenamente apoyada por los poderes fácticos: los grandes inversionistas.

Ante esto, surgen más preguntas: ¿crisis de agua o corrupción?, ¿derecho humano al agua o compromisos frente a empresarios?, ¿carencia real del agua o extractivismo irracional?

Puede interesarte: Vecinos al cuidado de Tequixquiac: La defensa del cerro

¿Y la relación sagrada con el agua?

Como nos explicó Valencia, la colonización occidental, iniciada por los países europeos en el siglo XVI y reforzada por su revolución industrial en el siglo XVIII, trajo consigo tubos, bombas y el excusado inglés, tres cosas que convirtieron al agua en mercancía y en basura. Estas contribuciones tecnológicas son utilizadas bajo una mentalidad industrial mercantilista, que se ha fortalecido con la occidentalización. Todo mundo ha industrializado su gestión del agua, afirma.

La crisis por desabastecimiento de agua en la Ciudad de México ha venido incrementando a lo largo de los últimos 40 años. Sin embargo, la realidad es que esta convivencia con el agua se perdió a partir de la llegada de los españoles, basados en una mentalidad extractivista, una ingeniería industrial y en la ley de gravedad.

Selene Escorza

La visión de los pueblos indígenas ha sido desplazada por la política privatizadora del Estado y la sacralidad de la relación con el agua, que forma parte de las cosmovisiones originarias, se perdió para dar lugar a los intereses de las grandes empresas.

Valencia

Aunque México inició un nuevo Gobierno con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, y el nuevo director de la CONAGUA, Efraín Morales López, sus comunicaciones más recientes confirman que se harán más presas, acueductos y planes integrales, que incluyen la perforación de pozos profundos en todo el país. Además, el proyecto de expansión de la Ciudad de México continuará.

Sus discursos también aseguran que se dejará de tratar al agua como mercancía, pero las acciones programadas no ponen a discusión ni rompen con el paradigma del uso de las tecnologías que Valencia señala; continuarán con la extracción del agua y la centralización en la gestión y operación de los sistemas de agua, dejando fuera a los pueblos originarios y su conocimiento, desmovilizando la gobernanza comunitaria. Todas estas acciones gubernamentales no toman en cuenta los efectos que la política extractivista tiene en los flujos milenarios del agua subterránea, lo cual afecta gravemente el equilibrio natural de suelos, la vegetación, las zonas de recarga y descarga, expresa la geóloga Aguilar Castillo.

Las acciones que continúan desde el Gobierno hacen que el horizonte de un cambio radical parezca lejano. Pero aquí es cuando Selene Escorza nos recuerda:

Era una ciudad limpia que convivía con el agua y que la consideraba sagrada. Así surgimos como civilización.

Selene Escorza

Y así poco a poco vamos entendiendo…

Como retazos que parecen perdidos pero que son parte de una misma historia, vamos mirando la escena que en su conjunto muestran las ampliaciones y obras de infraestructura ‘para el desarrollo’, la perforación de pozos, el vaciado y llenado de una ‘laguna’, la construcción de un aeropuerto, todo esto como parte del reordenamiento territorial de la región norte de la cuenca de México; o mejor dicho, como un conjunto de síntomas de esa enfermedad llamada progreso.

… todo se va acabando, las siembras y todo, antes era mucho mejor, pero ya todo se va habitando, todo lo de antes ya casi no existe, lo de nuestras abuelas, tíos y papás, ya todo se habitó, ya no hay terrenos baldíos, ya todo se urbanizó, y hay todavía mucho, es muy largo contar de todo,

Don Arnulfo

Y nos seguimos haciendo preguntas ¿Se volverá a secar la laguna? ¿Y las aves? ¿Y los peces? ¿Y los pueblos pescadores? ¿Y el agua? ¿Seguiremos caminando sin escuchar los flujos naturales de la cuenca? ¿Queremos seguir buscando el ‘desarrollo’ y la urbanización? ¿Podemos hacer una pausa y preguntarnos a dónde queremos llegar?

Quienes escribimos este reportaje, sabemos que fuimos perdiendo muy lentamente, a lo largo de cinco siglos, y casi sin darnos cuenta, el poder del Buen Vivir en este territorio, conforme a nuestros principios como pueblos originarios. En ese trayecto, la laguna perdió su libertad y quedó secuestrada por las políticas de un Gobierno ciego y sordo al llamado de la vida.

Lo bueno es que seguimos aquí, somos conscientes de la situación y por ello continuamos con las prácticas comunitarias ancestrales que nos hacen resilientes. Sabemos que para el sistema actual, la laguna es un ‘vaso regulador’ y que su gestión parece estar lejos de nuestras manos. Pero también sabemos que la queremos seguir llamando laguna y eso nos hace volver a soñarla libre y, junto con ella, nosotros libres también.

Agua fresca, yo quisiera ser,

agua viva, agua alegre,

que siente, que fluye,

que viaja libre y recorre territorios,

que en su recorrido te renueva,

agua libre para la vida,

territorios libres para el Buen Vivir.

Ayotzintla, 2019

Este reportaje se produjo con apoyo de Internews’ Earth Journalism Network. Es resultado de un proceso colectivo de narración, investigación y reflexión comunitaria en torno a nuestra relación con el agua y la vida en el territorio que habitamos. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron tejiendo esta palabra. Dedicamos este texto a la memoria del Dr. Joel Carrillo Rivera, quien nos compartió con toda su pasión y respeto por la vida lo que sus estudios le habían revelado sobre el misterio del agua en la Madre Tierra.

Los nombres de los testimonios comunitarios fueron cambiados por motivos de seguridad.

Puede interesarte: Huitzila, Tizayuca lucha por su reconocimiento como pueblo indígena

Puede interesante: «Farolitos de papel», una tradición viva en el municipio de Zumpango

Puede interesarte: Visibilizar biodiversidad ante megaproyectos industriales

#RedescubreTuRegión en tu medio de comunicación digital, regional, alternativo y cultural...